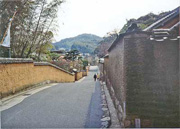

| ○竪小路(たてこうじ)/山口市竪小路 |

|

| ●萩往還の宿場町として栄えました 大内氏の城下町です。また萩往還の宿場町としても栄えました。蔵造りの商家,格子窓のある町屋などがいくつか残っています。しかし消えていく運命の町並みでしょうか。 ●上竪小路と下竪小路に分かれています 竪小路は上竪小路と下竪小路に分かれています。大内氏の時代で江戸時代後期から上下に分かれたと推定されま。上竪小路は武家屋敷があったところで、大内御殿もありました。一方、下竪小路はどちらかといえば、寺院の多い地区といえましょうか。大内義隆の菩提寺・立福寺があります。 |

| 感動度★★ もう一度いきたい度★★ 交通 クルマは周辺の官庁の駐車場に停めました |