| ○関内(かんない)/横浜市中区 |

|

| ●関内と関外に分けられ、関内は居留地でした 幕府は安政6年(1859)の開港にともない,9万6000千両を投じて外国人居留地を造り,その出入り口に関門が設けらました。そこで関内と関外とに分かれました。以後、居留地を関内というようになったのです。ですから関内という町名があるわけではないのです。 ●いまは横浜の政治・経済の中心地 現在は、県庁、市役所、銀行、商社などが集中しており、神奈川県と横浜市のビジネスセンターとしての役割を果たしています。 |

| 感動度★ もう一度いきたい度★★ 交通 JR根岸線桜木町駅から徒歩5分 |

| ○馬車道(ばしゃみち)/横浜市中区 | |

|

|

|

|

| ▲旧生糸検査所(横浜第2合同庁舎)大正15年築 | ▲日本興亜馬車道ビル・大正11年築/気味の悪いデザインです |

|

|

| ▲横浜郵船ビル(昭和11年築)RC造3階建て | ▲横浜銀行協会(昭和11年築)RC造4階建て |

|

|

| ▲旧富士銀行横浜支店(昭和4年築・昭和28年増築) | ▲馬車道大津ビル(昭和11年築)RC造4階建て地下1階 |

|

|

| ▲旧横浜銀行本店別館(昭和4年築) | ▲旧東京三菱銀行横浜中央支店 |

|

|

| ▲異人馬車/ホテルルートインの1階に展示。気軽に見学できます | ▲野田ビル・馬車道会館ビル/名前は2つですが建物は一体・昭和31年築 |

| ●港と居留地を結ぶ煉瓦通り 日米通商条約が結ばれて,関内地区に外国人居留地が置かれました。そこから横浜港を結ぶ道路を外国人たちが馬車で通るところから,いつしか馬車道と呼ばれるようになりました。当時の道路はレンガで敷き詰められ、1867年に完成しました。また東京行きの乗合馬車が4時間かけてこの地と結んだそうです。1900年代初期以降、横浜を代表する商店街になりました。いま通りは馬にちなんだデザインがあふれています。 著名な建築ビルのほかに,無名の近代建築や馬車道会館ビル,相生ビル,白陽ビルなども健在です。 ●馬車道は日本各地にもあります ところで馬車道という呼び名は,意外にも全国にあります。地元の有力者,政治家、高級軍人、富豪たちが馬車に乗って料亭,遊郭に通う光景を見て,いつのまにか住民たちはその通りのことを馬車道と呼んだというのです。横浜とはちょっと様相が違います。 |

|

| 感動度★★★ もう一度いきたい度★★★ 交通 みなとみらい線馬車道駅からす |

|

| ○日本大通(にほんおおどおり)/横浜市中区日本大通 | |

|

|

|

|

| ▲横浜地方・簡易裁判所/ 昭和5年(1930)築 |

▲神奈川県庁本庁舎/昭和3年(1928)築・国の登録文化財 |

|

|

| ▲横浜海岸教会/ 昭和8年(1933)築 |

▲横浜情報文化センター /昭和6年(1929)築 |

|

|

| ▲横浜税関本館庁舎/ 昭和9年(1934)築 |

▲横浜開港資料館旧館/ 昭和6年(1931)築 |

|

|

| ▲三井住友銀行横浜支店/ 昭和6年(1931)築 |

▲旧横浜市外電話局/ 昭和4年(1929)築 |

|

|

| ▲三井物産横浜ビル/1号ビル:明治44年築・2号ビル:昭和2年築 | ▲横浜貿易協会ビル/ 昭和4年(1929)築 |

|

|

| ▲綜通横浜ビル/昭和5年(1930)築 | ▲赤レンガ倉庫/1号倉庫:大正2年築 |

| ●日本で最初の近代道路! この大げさな地名に,昔から不思議に思っていました。明治7年,横浜居留地30ケ町の一つで,当時の住所は番号のみでした。そこで,町名を付けるにあたり,その伺い書を内務大臣・大久保利通に提出。翌8年に許可がおりました。そのとき明治12年に完成した日本で最初の近代道路,ということでそのまま日本大通となったわけです。“簡単”な名付けだったのですが,当時の道路にかけた意気込みが伝わってきます。ではなぜ当時としては広い道路を造ったのでしょうか。 ●江戸時代末期の大火 慶応2年10月20日の大火で,日本人街3分の2,外国人居留地の4分の1が焼失しました。この火災が契機となり日本人街と外国人居留地との間に延焼防止のための海岸から公園(現・横浜公園)まで幅広い道路を造ることが決まりました。約束は幕府から明治政府に引き継がれ,明治4年英国人ブラントの設計で幅36m,中央車道18m,歩道・植樹は各9mとして明治12年完成したのです。 ●近代建築が立ち並ぶ いまは新緑に覆われ,すがすがしく横浜を象徴する道路となりました。両側には幾つかの近代建築、神奈川県庁、横浜地方裁判所、横浜開港資料館旧館などが立ち並び,全国各地からやってきた多くの人々が散歩を楽しんでいます。 |

|

| 感動度★★ もう一度いきたい度★★ 交通 みなとみらい線日本大通り駅から徒歩すぐ |

|

| ○山下町(やましたちょう)/横浜市中区山下町 | |

|

|

|

|

| ▲旧露亜銀行横浜支店 大正10年(1921)築 |

▲ホテルニューグランド本館/ 昭和2年(1927)築 |

|

|

| ▲インペリアルビル/昭和5年(1930)築 | ▲旧横浜居留地48番館/明治16年築 |

|

|

| ▲ストロングビル/昭和13年築 | ▲氷川丸/1930年建造・国重要文化財 |

| ●山の手に対して山の下 もともと久良岐郡横浜村でした。安政6年に外国人居留地であった所です。そして日本大通など30ケ町と幕末の港崎町(公園)を総称した地域です。さらに大正12年に埋立地を編入しさらに広くなります。その後も数回にわたって埋立地を編入しました。同じ外国人居留地であった山手に対して“山の下”に対応する町名ということで,山下と命名されたのです。地名としては山手のほうが古いのですが,外国人居留地として整備された時期は山下のほうが早いとか。 ●南京町から中華街へ 文久2年(1862)に横浜天主堂が,さらに明治5年(1872)に日本基督公会が創立されました。安政6年(1859)の開港以来に欧米人が住むようになったのですが,その使用人として中国人も大挙して来日したのです。そして中国人たちが住む所として,中国人街が形成され南京町と呼ばれました。そしてその後の中華街へと大きく発展していくのです。 ●象徴的なホテルニューグランド 第二次世界大戦の空襲で多くの近代建築は焼失しましたが,それでも奇跡的に残った建物も少なくありません。そのシンボルとなっているのが,ホテルニューグランド本館でしょうか。進駐軍のマッカーサー元帥が宿泊したのは有名ですが,内外の多くの著名人が名を残しました。今でも横浜を代表するホテルでもあります。 |

|

| 感動度★ もう一度いきたい度★★ 交通 みなとみらい線元町・中華街駅からすぐ |

|

| ○元町(もとまち)/横浜市中区元町 | |

|

|

|

|

| ▲横浜村名主・石川徳衛門宅 | ▲明治6年創業の宮崎生花店 |

| ●近代木造建築群の代官坂 やはりイメージとしては元町商店街に代表されるオシャレな町並みでしょうが,実際は現代ビルに変わっています。その一歩裏手にゆるやかにカーブする坂道が,いま注目されている代官坂です。戦前の近代木造建築も見られ,逆にモダンな印象を与えてくれます。 ●ペリー提督が名主と代官を取り違えた!? 代官坂は,山手の丘を越えて本牧方面へ向かう道で,箕輪(みのわ)坂と称していました。ところが坂の途中に横浜村の名主・石川徳右衛門が居住していたところから,代官坂と呼びましたが石川は代官ではありません、名主です。ペリー提督が名主と代官を取り違えたという笑い話のような説があります。 |

|

| 感動度★ もう一度いきたい度★ 交通 みなとみらい線元町・中華街駅からすぐ |

|

| ○山手(やまて)/横浜市中区山手 | |

|

|

|

|

| ▲カトリック山手教会聖堂/ 昭和8年(1933)築 |

▲山手234番館/ 昭和2年(1927)築 |

|

|

| ▲フェリス女学院大学10号館/ 昭和4年(1929)築 |

▲山手111番館/旧ラフィン邸 (大正15年・1926)築 |

|

|

| ▲横浜共立学園本校舎/ 昭和6年築 | ▲山手資料館/明治42年築(1909) |

|

|

| ▲横浜山手テニス発祥記念館 | ▲ブラフ18番館/大正末期築 |

|

|

| ▲外交官の家/渋谷区南平台に建てられた外交官・内田定槌邸を移築復元。塔屋付きで美しい庭園からみなとみらいが遠望できます | |

|

|

| ▲べーリック・ホール/昭和5年築 | ▲横浜山手聖公会/昭和6年築 |

|

|

| ▲横浜市イギリス館/昭和12年築 | ▲旧内田家住宅/国の重要文化財 |

|

|

| ▲横浜地方気象台/関東大震災後の1927年に竣工したアール・デコ建築。現存する気象台では3番目に古い歴史を持つ | ▲山手のブラフ積み/房州石(砂岩)を格段に長辺と短辺が交互に並ぶように積む方式。フランス積みともいう。山手全域に現存しており、重要な景観を維持 |

|

|

| ▲外国人墓地/幕末以降40数カ国約5000人の外国人が眠っています。アメリカ人建築家J・Hモーガンは横浜をはじめ各地に数多くの建築を設計。ココの墓地に埋葬 | |

|

|

| ▲大佛次郎記念館(左)と青いステンドグラス/横浜の開花期の『霧笛』から架空の歴史小説『鞍馬天狗』などの小説を残した大佛次郎の記念館。横浜生まれで横浜をこよなく愛しました。遺族から寄贈された原稿、蔵書や愛用品等を展示。1978年開館 | |

| ●おしゃれな山手本通り 外国人たちは手狭になった山下地区に変わって目を付けたのが山手でした。明治政府は領事館に貸与すると言う形で許可しました。いまは外人墓地や港の見える丘公園など有数の観光地で,山手本通りという一本の通りで結ばれています。教会や学校なども数多くあり、それが逆に大規模な開発を阻止しているのです。 ●明るくて開府的なイメージ 神戸市の北野地区や長崎市の山手町と比べて、横浜の建物は明るく、やや開放的な感じがします。建物のほとんどは関東大震災後のもので、先の第二次世界大戦では、空襲を逃れたのが幸いしています。江戸や明治の建物はありませんが、この町は重要伝統的建造物群保存地区の選定価値があるように思えます。 ●約2㎞ののんびり散歩道 JR石川町駅寄りは、いくつかの女子校が集中しています。その通学ラッシュぶりは、週刊誌に紹介されたぐらいです。学校も景観を守るために、落ち着いた雰囲気を保つように努力。一方外人墓地寄りは、各洋館が豊かな緑に囲まれており、そのいくつかは無料で公開されています。 横浜市が独自に制定している認可制度があります。特に都市景観を維持することを目的に外観保全を重要視しているとか。 |

|

| 感動度★★★★ もう一度いきたい度★★★ 交通 JR石川町駅から徒歩15分 |

|

| ○野毛(のげ)/横浜市中区野毛町 | |

|

|

|

|

| ▲野毛小路/アーチも撤去されましたが、夜は輝きます | ▲パパジョン/ジャズと演歌の店ですが、ジャズが圧倒的に多いとか |

| ●東京・世田谷区の野毛と同様に「ガケ」の意味 戦国時代は能化とも書き、石川村に属していました。江戸時代に入ると戸部村に属し、野毛浦にありました。元々、ノゲは崖の意味を持ち、野木、乃木、芒などと書かれていました、東京都世田谷区にも国分寺崖線沿いに野毛(最寄りの駅は東急大井町線上野毛駅)という地名が存在します。この地の野毛にも切り通しが存在します。 ●横浜道沿いに茶店、酒見世、寿司屋などが並ぶ しかし幕府は横浜開港に伴い、神奈川宿から戸部村まで一直線の道路を開削。途中の急坂の野毛坂は切り下げ工事を何度も行いました。この道路は横浜道ともいい、東海道と開港地・横浜を結ぶ重要な道路となります。道路沿いには茶店、酒見世、寿司屋など商店が続々と誕生。いまの繁華街の原型ができあがったと推定されます。 ●古い建物は飲み屋街に点在します いま野毛といえば「おっさんの聖地・飲み歩きの町」といわれるくらい飲み屋が集中しています。その数は一説には600軒を越えるともいわれています。歴史のある飲み屋も多く、建物も戦後すぐに建てられたものも多く見かけます。 ●「野毛小路」のアーチが老朽化で消えました 野毛小路会が1950年代後半に初代アーチが建てられました。その後三代も続きましたが、建て替えも法的に難しく、2023年5月23日に撤去されました。 |

|

| 感動度★ もう一度行きたい度★★ 交通 JR根岸線桜木町駅から徒歩5分 |

|

| ○宮川(みやがわ)/横浜市中区宮川町 | |

|

|

|

|

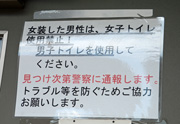

| ▲裏手の大岡川には週末になるとスタンドアップパドルボードを楽しむ人たち | ▲トイレの入口に『女装したした男性は、女子トイレ使用禁止!』 |

| ●緩やかな川沿いの町並み 1964年東京オリンピックのために,屋台や露店を整理,収容するために大岡川沿いに造られた商店街。1,2階合わせて約60軒が入居しています。正式名称は都橋商店街、大家さんは横浜市。 ●テレビドラマのロケ地に利用されます 飲食店がほとんど,夜になると輝く長屋風の町並です。そのためか日中はガラガラなので、撮影許可が取りやすいとか。テレビドラマのロケ地としてよく利用されます。 |

|

| 感動度★★ もう一度いきたい度★★ 交通 JR桜木町駅から徒歩10分 |

|

| ○伊勢佐木町(いせざきちょう)/横浜市中区伊勢佐木町 | |

|

|

|

|

| ▲旧横浜松坂屋西館/昭和6年築 | ▲無名の近代建築が軒を並べる |

|

|

| ▲青江三奈遺品展の案内看板 | ▲『伊勢佐木町ブルース』の歌碑 |

|

|

| ▲青江三奈遺品店の展示用ドレス | ▲遺品展が開かれたクロスストリート |

| ●ため息まじりの『伊勢佐木町ブルース』で知名度が上がる 明治から昭和にかけて舶来品,芝居小屋,飲食店が軒を並べる繁華街でした。地名の由来は、明治初年,伊勢国の佐々木某がそば屋「佐々木庵」を開業したとか,元神奈川奉行の佐々木信濃守と合原伊勢守が開発して、二人の名前を連結させたとか。いろいろありますが昭和43年(1968)1月に歌手・青江三奈が歌って大ヒットした『伊勢佐木町ブルース』がその名を全国的に広めたのは間違いありません。 ●2023年は『伊勢佐木町ブルース』発売55周年! 発売直後、青江三奈さんは伊勢佐木町商店街にやってきて、各種イベントを実施。イベントに協力したのは、横浜最古のレコード店「ヨコチク」社長・伊奈正明さんさんでした。路上コンサートの実施や近辺の全店舗を訪問。さらに仲間のレコード店の協力などで、初版3000枚の「ご当地ソング」が完売しました。2023年9月、クロス ストリートで「青江美奈遺品展」が行われ、伊勢佐木町商店街が譲り受けたドレス・装飾品、レコードなどを多数公開しました。 ●親不孝通りの旧カフェ街 ところで古民家などの建物は少なく,裏通りや親不孝通りの旧カフェ街に戦後の“バラック小屋”の雰囲気が残されています。風俗店もかなり目に付きます。 |

|

| 感動度★★ もう一度いきたい度★ 交通 横浜市営ブルーライン伊勢佐木長者町駅から徒歩5分 |

|

| ○竹之丸(たけのまる)/横浜市中区竹之丸 |

|

| ●空き家が目につく竹之丸花道沿いに洋館 それにしても横浜のど真ん中に空き家の多い町並みがあろうとは,想像もしませんでした。丘陵の中ほどにある狭い道が,クネクネと続いています。もちろんクルマは通れません。ココに下水溝が埋設された光景が舞台の花道に似ているからと名付け,竹之丸花道となりました。 ●横浜・ど真ん中の過疎地 『大言海』では竹は嶽の意味。江戸末期は根岸村に属していましたが,このあたりは字名も単純に“山”。丸の語源は、単純に小山、丘の意味。いわば崖の続く未開の地。明治末期になって、やっと開発の手が入るようになったとか。洋館が所々に見られます。 ど真ん中の過疎地。 |

| 感動度★ もう一度いきたい度★ 交通 JR根岸線山手駅から徒歩15分 |

| ○山元町(やまもとちょう)/横浜市中区山元町 |

|

| ●日用品を扱う商店が多く、看板建築が見ものです 新築の家屋も混じりなら、看板建築が連なります。木造2階建てで、擬洋風建築とでもいいましょうか。関東大震災後、急激に流行ったものです。もちろん日用品を扱う商店が圧倒的の多かったといえます。 ●地名は「山のもと、ふもと」から名付けられたとか 根岸の台地を北方から浸食する谷戸(やと)の低地を中心に開けた細長い町並みです。谷戸とは丘陵地が浸食されて形成された谷状の地形のこと。明治22年に起立した町で、地名は「山のもと、ふもと」という意味から名付けられたとか。 |

| 感動度★ もう一度行きたい度★ 交通 横浜市営地下鉄伊勢佐木長者町駅から徒歩20分 |

| ○本牧元町(ほんもくもとまち)/横浜市中区本牧元町 | |

|

|

|

|

| ▲岩崎屋酒店/近代木造建築 | ▲八聖殿/1933年(昭和8年)築 |

|

|

| ▲古い棟割り住宅も見られます | ▲旧バーナード邸/1937年築(非公開) |

| ●本牧本郷村の元の町で本牧元町 『新編武藏風土記稿』によれば,久良岐郡本郷村にあたり,また本牧本郷村と記されている場合もあるようです。明治22年,北方村と合併し本牧村となり,さらに本牧町。このあたりは昔の本牧本郷村の元であったため,本牧元町と命名されました。 ●米国水兵が断崖に「ミシシッピ湾」(?)と落書き なによりこの地を有名にしたのは,ペリー来航のときアメリカ水兵がボートで乗りつけ,断崖にペンキで横文字を記したことで、地元では大騒ぎになりました。一説には“ミシシッピ湾”と読めたとか。 通りを歩いていますと,丘陵地帯から海岸まで,ほとんど現代住宅。古民家はわずかです。 |

|

| 感動度★ もう一度いきたい度★ 交通 JR根岸線根岸駅からバスで本牧市民公園前下車徒歩20分 |

|